Pagi-pagi sekali, saya sudah mendapat pekerjaan yang sebenarnya bukan urusan saya. Segerombolan pemimpin Yahudi mendatangi saya dan meminta saya menghukum mati seseorang. Saya mengernyitkan dahi sejenak. Pekerjaan menghukum mati itu sebenarnya bukan hal yang patut membuat kening saya berkerut-kerut. Tapi, segerombolan Pemimpin Yahudi, mendatangi saya pagi-pagi, meminta saya menghukum mati seseorang. Pemimpin Yahudi menghukum mati? Ah, yang benar saja.

Sambil terheran-heran, saya sempat menanggapi dengan dingin. “Kenapa tidak kalian saja yang menghukum mati dia, sesuai hukum yang kalian punya?” Jawab mereka, hukum mereka melarang menghukum mati seseorang.

Dengan sedikit penasaran saya minta “seseorang” itu dibawa masuk. Tak lama, masuklah seorang pria berwajah kuyu (mungkin kurang tidur). Beberapa pertanyaan saya ajukan kepada orang ini. Tapi anehnya, setiap jawaban yang keluar dari mulutnya kadang membuat saya terkesiap. Dan sambil geleng-geleng kepala, saya berkata kepada pemimpin Yahudi, “saya tidak menemukan kesalahan apapun pada dirinya!”

Namun, para pemimpin Yahudi itu mendesak saya. Bahkan sempat menyinggung-nyinggung posisi saya dengan mengatakan, kalau saya tidak menghukum mati orang itu, saya dianggap telah berkhianat terhadap kaisar karena membiarkan seseorang menjadi “raja”. Wah, gawat ini. Kalau para petinggi Romawi sampai mendengar berita sepihak ditambah bumbu-bumbu penyedap, akan terjadi kesalahtafsiran, nih. Bisa-bisa saya benar-benar dianggap memberontak. Walau kenyataannya tidak seperti itu. Saya ini sangat loyal pada kaisar. Tapi kalau lawan-lawan politik saya memutarbalikkan fakta sedemikian rupa, bukan tidak mungkin posisi saya akan terancam. Wah, gawat ini!

Ya, sudah, supaya mereka puas, saya panggil prajurit-prajurit saya untuk menyiksa orang itu. Masak, sih, setelah melihat orang tesebut berdarah-darah, mereka belum puas juga! Saya pun kembali ke dalam ruangan kerja saya, sementara para prajurit melaksanakan tugasnya. Ah, masih banyak paper works yang mesti saya selesaikan hari ini. Biar saja para pemimpin Yahudi itu saja yang menyaksikan penyiksaan itu.

Sambil duduk di meja kerja saya, saya mendengar bunyi lecutan cemeti berkali-kali diselingi teriakan menyayat dari orang itu. Tapi, masa bodo amat. Toh, setelah melihat penyiksaan itu, mungkin pemimpin yahudi akan membatalkan tuntutan hukuman mati mereka. Sudahlah! Masih banyak yang perlu saya kerjakan!

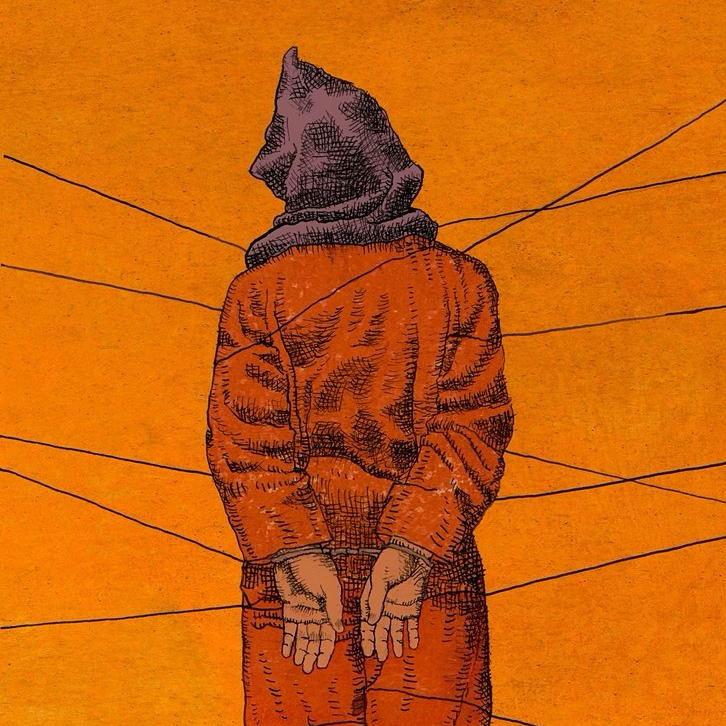

Setelah bunyi-bunyi cemeti itu tak terdengar lagi, hanya rintihan kecil serta dengusan napas yang terputus-putus yang sekali-sekali terdengar, saya pun keluar lagi. Di luar ruangan kerja saya, saya mendapati orang itu terkapar dengan tubuh berbasuh darah dan sobekan-sobekan daging bertebaran di sekujur tubuhnya. Sekilas masih terlihat tetesan-tetesan darah dari ujung cemeti yang digunakan prajurit saya. Dan… hei… ide siapa itu? Ada mahkota terbuat dari duri menancap di kepala orang itu. Ck… ck… ck… kreatif sekali prajurit saya itu…. Mungkin mereka sempat mengejeknya tadi.

Saya pun kembali berdiri dan berbicara di depan para pemimpin yahudi dan sekumpulan orang, mungkin yahudi juga, yang menyemut di halaman kantor walikota. “Lihatlah manusia itu!” kata saya. “Saya tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini!”

Di kerumunan itu malah terdengar teriakan, “Salibkan dia! Salibkan Dia!”

Hah, salib? Waduh, nggak sembarangan hukuman itu harus ditimpakan. Hanya bandit-bandit kotor dan para pemberontak bandel yang patut mendapat hukuman itu! Apakah mereka tak tau itu? Dan, ah, masak sih orang seperti itu harus mati dengan cara seperti itu? Tapi demi mendengar teriakan para hadirin, saya pun berpikir keras! “Saya tidak mungkin menyalibkan ‘raja’mu!” Jawab saya dengan menekankan kata raja! Tapi jawab mereka, “Tidak ada raja lain bagi kami selain kaisar!”

Waduh, terserahlah. Sambil meminta pelayan saya mengambil sebaskom air, sayapun mencuci tangan di hadapan para hadirin. “Saya tidak bertanggung jawab atas darah orang ini! Kalianlah yang menanggungnya!” Jawab saya dengan nada kesal sambil membasuh tangan saya di dalam baskom itu. Kemudian kembali ke ruangan kerja saya demi membuat sebuah surat keputusan berstempel kerajaan yang isinya menyatakan penghukuman mati atas orang itu. Tentunya dengan beberapa catatan khusus. Setelah itu, saya lemparkan surat itu di hadapan para pemimpin Yahudi itu.

Terlintas senyum puas di bibir para pemimpin Yahudi itu, sekilas, ketika saya hendak membalikkan tubuh menuju ruangan kerja saya untuk meneruskan pekerjaan lainnya.

Cukup lama saya terdiam di hadapan tumpukan pekerjaan di meja saya. Lalu waktu terus berjalan…. Melewati waktu makan siang, sisa risau itu tetap melekat dalam dada saya. Ah, makanan pun terasa getir, tak ada selera. Mendekati pukul tiga, mendadak saya rasakan guncangan pada tubuh saya. Wah, gempa bumi-kah ini? Langit gelap, dan guncangan itu semakin keras saya rasakan!

“Woi, bangun, Mon! Udah jam berapa ini? Kerja gak luh! Bangun atau gua siram nih!”

Wah, ternyata saya mimpi jadi Pilatus! Gempa itu rupanya ulah kakak saya yang mengguncang-guncangkan tubuh saya. Ah, gara-gara nonton The Passion of the Christ, sih! Untung saya gak bermimpi jadi Yudas!

=============

Saya tulis ulang di blog ini sebagai refleksi menjelang Jumat Agung. Ini tulisan sekitar tahun 2004 ketika film Passion of The Christ belum lama rilis. Saya sendiri menontonnya pertama kali dari DVD bajakan.